外壁塗装・屋根・防水メンテナンス時の注意点

目次

塗料の種類や塗装の回数よりも重要な事とは?

外壁塗装の注意点として施工前の旧塗膜の除去や汚れの除去のための高圧洗浄等、塗料の種類、塗装の回数、塗料の適切な使用量(必要以上に希釈されていないか)など外壁塗装のノウハウを掲載した記事はたくさんありますが、それ以前に、他にも非常に大切な事があります

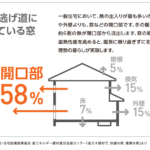

塗装やベランダの床の防水は、雨もれで外壁自体や内部の柱などの骨組みが濡れて腐朽しないように、壁紙などが汚損しないように、家を長持ちさせるために行うメンテナンスです

しかし、外壁塗装を施工する方法がいくら正しく行われていても、施工前の処理が正しく行われていなければ意味をなさなくなってしまいます

大手塗料メーカーの日本ペイントの保証対象外の代表的な項目に

- シーリング上の塗膜

- 外構

- 塀

- 住宅基礎部分

というのがあります

※日本ペイント保証対象外事項より抜粋

この中で建物に関係がある、シーリング部分の塗膜は保証対象外なので、このシーリング(コーキング)の補修方法が正しい方法で行われていなけれ雨漏れが起こる可能性があるということです

外壁塗装は塗料の種類、塗り回数、施工方法別で、カタログでは「10~15年耐久」の一覧などがあります

しかし、塗装などのメンテナンスの前提条件というのが正しく行われて初めて、表示の耐久性を得ることが出来るということになります

今回は20年以上の住宅リフォーム現場監督の経験から得た、「外壁屋根等のメンテナンスをする前に、雨漏れから建物を守るために、まずしなければならないこと」をご説明したいと思います

外壁塗装を行うきっかけは、見た目が色あせた、コーキングにひびが入っている、同じ時期に建築された近隣の住宅がみんな塗装をしているから、などの理由から外壁のメンテナンスをしようと思われたのだと思います

これら見える部分の劣化が起こっているということは、外壁塗装等見えている部分だけでなく、そのほか見えない部分、発見できない部分も同様に劣化している可能性があります

これらに気付かず、知らずに外壁塗装だけを依頼をして、思わぬトラブルに遭遇された事例が多々あります

- 外壁塗装したばっかりなのに2階の和室で雨漏れが起こった

- 外壁塗装後1階のサッシの上から雨漏れしたが、実費で補修した

- 屋根の塗装をしたが、風を伴った雨の時に雨漏れが起こった

- 塗装して7,8年で外壁に大きなひび割れが発生した

- ベランダ防水をして4年目で雨漏れが起こった

これらは、弊社に過去問い合わせがあった一部です

なぜ、このようなことが起こるのでしょう?

風雨からお住まいを守るための留意点を見て行きたいと思います

1.各部の耐久性とメンテナンス時期

まずは、雨風や紫外線にさらされる戸建て住宅の主な外側部分の耐久性と、細部を含めたメンテナンスが必要なタイミングを見ましょう

素材の耐久性

- 屋根瓦(カラーベスト、スレート瓦、セメント系)20~50年

- 屋根瓦(和形、洋瓦 粘土系)40~60年

- 外壁(サイディング、モルタルなど)30~50年

表皮や細部のメンテナンス時期

屋根

- 塗装メンテナンス 8~15年

- カラーベストなどの棟の板金 8~20年

- 和形の瓦の白しっくいセメント 5~15年

外壁

- 塗装 8~15年

- 外壁の継ぎ目やその他のコーキング 5~10年

その他

- ベランダ防水 7~12年(保護モルタルなし)

- ひさしの板金屋根塗装 8~20年

- 露出した木部 5年~(無塗装でメンテナンス不要の材料もある)

上記は一般的な施工方法や材料の目安で、施工不良や特殊な工法や材料は省きます

1番早い部分で、コーキングと粘土瓦の白セメントです

コーキングは、直射日光が長時間当たる2階部分の外壁が一番傷みやすく、わずか5年で開いてくる場合もあるようです

屋根瓦の白セメントも5年ぐらいで割れてくることもあるようです

建物は地震でも揺れますが、前面道路や地盤の状況で大きい車が通ると揺れるお住まいもあります

また、重い瓦屋根は、軽い屋根の建物よりも良く揺れます

経年劣化し、建物が揺れると割れやすくなります

※参考

耐震補強工事で、重い屋根と軽い屋根とでは、同じ建物強度を得るには、重い方が補強する箇所が増えます。粘土瓦の土の乗った建物は、古い建物が多く、耐震補強されていない建物が多いので揺れる可能性が高いということである

このような悪条件が重なると、たった5年でメンテナンスを行わなければならない外壁塗装以外の部分があるということを覚えておいてほしい

2.お住まいは何故定期的なメンテナンスが必要?

- 雨漏れが起こる

- 雨漏れは、お住まい、家財を汚損する

- 建物が劣化し寿命が短くなる

- 補修に余分な費用がかかる

上記はわかりやすいことですが、見えないこととして、建物の骨組みはもちろんのこと、外壁下地の合板の腐朽、外壁のひび割れでも、耐震強度が弱くなるということも知っていただきたい

耐震診断では診断で得られた耐震強度を劣化度の状況により、耐震強度が低減されます

※参考

低減係数は

dk =劣化度による低減係数

dk =(1-劣化点数/存在点数)

の値で計算する

※一般財団法人 日本防災協会 木造住宅の耐震診断と補強方法より

建物の外部メンテナンスは、建物の美観だけでなく、耐久性、耐震性を守るために必要不可欠なのです

3.外壁のメンテナンス方法

戸建て住宅の外壁の種類は

- モルタル(セメント系)

- サイディング(金属系・窯業系)

- ALCパネル(軽量気泡コンクリート)

- フレキシブルボード

- その他 木材(杉、ヒノキ)、しっくい

外壁の種類により、耐久性、メンテナンス方法が異なります

①ひび割れの補修

主にモルタル壁が対象で、しっくいはしっくい塗りなおし、その他はパネル自体の交換になる場合があります

(その他のパネルがひび割れている場合は、雨漏れ等により下地の変形、地盤の沈下等による建物自体の変形が考えられます)

ひび割れの補修はコーキングで行います

ひび割れをそのままにして塗装することはもってのほか、擦り込むだけもNGです

コーキング補修も適切な方法があります

建築施工管理の教科書である、建築施工管理技術テキストには

目地幅は、シーリング材に過大な応力やひずみが生じない範囲とし、凹凸、広狭等が無いものとする。

目地深さは、主としてシーリング材の充填・硬化が適正に行われて、十分な接着性が確保できるように設定する。

また、乾燥硬化1成分系シーリング材は、硬化に伴う収縮があるので、やや深めにする必要がある。

・・・特記のない限り部位ごとに最低目地形状を規定しているが・・・

「標準仕様」の最低目地幅を満足するものとする。

とあります

材料、箇所により既定の幅・深さでシーリング(コーキング)を打たなければならないことが記されています

実際、幅不足、深さ不足のコーキングは、すぐに開いていることがよくあります

したがって、細いヒビ割れにコーキングを刷り込むのではなく、適切な幅、深さに削って広げ、コーキング補修を行います

そして、その上に塗装をすればコーキングの耐久性が増します

②不良面の取替

モルタル(セメント系)サイディング系の外壁などひび割れ、浮き、変形が著しい場合は交換、張替、塗り替えになります

良くない例として、外壁材が下地材から離れて浮いてしまっているのに、、コーキングだけして塗装しているという場面も見かけます

壁が浮いてしまっているということは壁のサイディングパネルやセメントがきっちり固定されていないということなので、コーキングしても短期間で開いてきたり、最悪の場合は脱落することも考えられます

このような場合は柱や梁まで腐朽していることもあるので、外壁をめくって点検を行い、腐朽部の補修が必要です

③外部穴、不要物の除去

使っていない古いエアコンの穴

リフォーム前の換気扇の穴

釘やビスの穴 など

リフォームや機器取替、取り外しのときに、きっちり穴を塞いでセメントを塗ったりパネル処理を行ったりすればいいのですが、費用や手間と時間がかかるなどの理由で、そのまま簡単にプラスチックやエアコンパテなどで塞いでいることが多々あります

これらは、塗装したところで耐久性は上がらないので雨漏れの原因になりやすいです

外壁塗装をきっかけに、不要な穴は外壁の材料と同じもの又は、同等なもので塞ぎなおし、塗装をすることにより雨漏れの心配が減ります

それと、今は使っていないアンテナ線、電話線の止め金具なども雨漏れの要因です

外壁から飛び出している配線を雨水が伝って、外壁から室内に入って雨漏れとなります

外壁に止めているネジや釘など、ここから雨水が外壁内に侵入して、外壁が膨れ上がっていることもあります

外壁は凹凸がない状態が雨漏れがしにくいので、可能な限り凹凸をなくすことが大切です

足場を設置する前と設置後に点検を行い、不要なものは発見次第できるだけ除去することで、外壁の耐久性が確保されます

4.ベランダや陸屋根部分の防水メンテナンス前に行うこと

防水は、現在の住宅の中で新築されてから最も早くメンテナンスを行うべき箇所です

15年ごとの外壁塗装と同時にメンテナンスを行っていても遅い場合があります

日本ウレタン建材工業会のHPを見ますと、

『新築住宅については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で10年と定められています。それ以外については発注者と請負人の契約によることになります。 民法上は一般に最長10年、民間工事標準請負人契約約款に基づくので2年または不具合(契約不適合)を知ってから1年とされています。ウレタン防水層の仕様、厚み等で保証期間が異なります。』

とあります

このように、防水の保証期間は新築で10年、途中のメンテナンスで5年間が通常保証期間です

したがって、塗装を15年間に一度行っているとしても、ベランダは雨漏れが起こる可能性があるということです

ベランダは歩く場所なので平らです

外壁のように地面に対して直角でない、屋根のように傾斜が付いていないので水がゆっくり排水口に流れていく、雨水が長く存在する箇所なので、最も雨漏れを起こしやすい場所です

①下地不良個所の点検

ベランダは10年以上メンテナンスしていない場合は、じんわり水分が下地に浸透していることも十分考えられます

したがって、雨漏れや下地の不良が無いか点検が不可欠です

下地がしっかりしていない状態で防水材をそのまま塗ってしまうと、防水が切れてしまうことがあります

したがって、下地の状況確認、雨漏れの有無確認は必須になります

②排水口の点検

ベランダの防水で最も雨漏れがしやすい箇所は排水口です

最も多量の水が集まる箇所であり、見えにくい所なので放置されがちです

防水面と排水管の継ぎ目があるのでそこが切れて、ベランダの雨漏れの原因で最も多い箇所になるのだと思います

したがって、場合により排水口を改修ドレンという材料で改修する必要があります

③ベランダ出入口サッシの下

ベランダの出入口のサッシの最下部は、ベランダの床面より大体10cmぐらい上がっていますが、古い建物では10cmより低い建物もあります

大雨の時にベランダ床に大粒の雨が床から跳ね上がって、サッシの下から雨水が浸入することがあります

通常サッシの下側は、サッシまわりから外壁内に雨水が侵入したときに排出できるように、シーリングをしないのですが、ここは例外で定期的にサッシ下のシーリングのメンテナンスが必要です

特にベランダに屋根を付けていないお住まいで起こる雨漏れです

この処理を行う場合の注意点としては、サッシ上からの雨水が侵入したとき排出されないので、サッシの上のシーリングもチェックし、サッシ廻りから雨水が侵入しないようにすることが必要です

④その他ベランダの雨漏れ

ベランダの雨漏れは他にもたくさんあります

- 防水面にねじ止めされたネジ部

- 防水面に取り付けられた手すりや手摺の基礎

- ベランダの鉄の手摺が錆びた所や継ぎ目からの雨漏れ

- 改造によりベランダの形状が雨漏れしやすいようになっている

など、あとは点検者の経験と想像で雨漏れしやすいところを点検する必要があります

5.屋根のメンテンナンス

屋根の最大のメンテナンスは瓦の葺き替えになります

葺き替え時期は

- カラーベストの繊維セメント系瓦や金属系の瓦で30~40年

- 粘土、焼き物系、和形、洋瓦、釉薬瓦は40~60年

この時期を早めることも、通常の耐久性よりも長く使用することも、メンテナンス次第です

理想は5年に1度は点検、少なくとも10~15年に1度の塗装メンテナンスで足場を設置したとき点検を行いましょう

①瓦の割れ、ズレを点検

瓦が割れている場合は取り替えを行います

セメント瓦で廃盤になっている場合はコーキングをするのですが、外塀のように削って太くすることが難しい種類は、上に盛り上げてブリッジしてシーリングの厚さと幅を確保してシーリング補修したうえで、ガルバリウム鋼板などの金属板を下に差し込んで2重の対策をします

全体的にズレている場合は、葺き替えるしかないのですが、部分的にズレている場合はズレを戻します

②棟の板金の点検補修

強風が吹いたときにセメント系の瓦の棟の部分の金属が飛んでしまうことがあります

飛ぶ家と飛ばない家があるのはなぜでしょう?

風の向きや当たり具合もありますが、止めている釘が浮いている、下地が腐朽している場合がほとんどです

このようにならないように

- 棟の金属包みの釘頭をコーキング

- 釘が飛び出している場合は別の箇所に釘またはビスを打ち直す

- 別の場所も止まらない場合は下地が腐朽しているのでめくって下地を取り換える

これらの工程を行います

③塗装の塗り替えでの注意点

塗装のことになるのですが、単純に適切な塗料を3回塗れば完璧、というわけではないです

セメント系の瓦で劣化度が激しいか激しくないかの点検も必要です

通常は下地材を1回塗り主材を2回塗る所を、劣化度が激しいと下地材2回塗りをしなければ適正な耐久性を得られない場合が多いので、塗膜の劣化度の確認が必要です

15年以上メンテナンスしていない場合は要注意です

それと、塗料が瓦と瓦の隙間、板金と瓦の隙間に詰まっていないか、点検及び縁切り作業が必要です

瓦の境目に塗料が詰まると、強風や劣化で裏側に入った雨水が排水されなくなり、雨漏れが発生します

これらのことは塗装職人は常識的に行われていると思いますが、職人さんが一生懸命行った工事を台無しにしないように、工事請負者(現場管理者)がチェックする必要があると私は思っております

④塗装とは違いますがやっておくべきこと

粘土系の瓦は塗装メンテナンスは行わないのですが、最低でも足場を設置した時に瓦のメンテナンスをしておかないと、葺き替え時期を早めることになります

瓦の割れはもちろんズレのチェックとしっくい、白セメントの補修メンテナンス、取り換えが必要かのチェックです

白セメントが古くなると、雨水が染み込みます

染み込むと白セメントが剥がれます

剥がれると、雨漏れや、瓦のズレが発生します

したがって、瓦屋根のお住まいはこのようなチェックとメンテナンスを同時に行ってもらいましょう

それと、光テレビやケーブルテレビなどを使用していて、アンテナをもう使用していない場合は撤去してもらいましょう

また、使用している場合は止めている針金を取り換える、場合によりアンテナ自体を取り換えると、台風などの災害時にアンテナがズレたり落ちてしまうこともなくなります

足場を設置する際は、同時に点検を行いましょう

外壁、ベランダ防水、屋根塗装する前に行うことを見てまいりました

追加費用が掛かることであり、足場を長い間設置していると生活するうえで鬱陶しさや防犯上の心配もあるかと思いますが、長期的なことを考え、点検と補修を行って通常の耐久性を得られるようにメンテナンスを行うと、長期的に見て出費が少なくなり、快適な生活を送れると思います

足場を設置する外壁塗装の際は、塗装の前に点検を行うことを是非実施して頂けたらと思います

一級建築施工管理技士 湯本 理