木造住宅の耐震補強の工事はどんなことをするの?

目次

住宅は建てられた年により耐震強度が異なる

日本木造住宅はほとんどが在来軸組工法という作り方で建設されています

コンクリート基礎の上に材木で土台を敷き、土台に柱を立て、横方向に梁でつなげます

骨組みだけで自立はしますが、これだけでは地震に弱いです

なので、骨組みに壁材や筋交いを取り付けて、地震や風に対して強くします

柱と柱の間、梁と土台の間を1枚の板でつなぎ合わせる等の方法で強固な壁パネルを作ります

この強固な壁がたくさんあれば強い家になります

反対に窓やドアがある部分は強固ではない弱い部分ということになります

新築を建築する時に、この強い壁の数量が規定されていて、一定以上の壁の量が無ければ地震に弱いので、新築は建てられないように法律で決まっています

この壁の量や壁の作り方の法律が過去改正されて、日本の住宅は地震に強い家に進化してきました

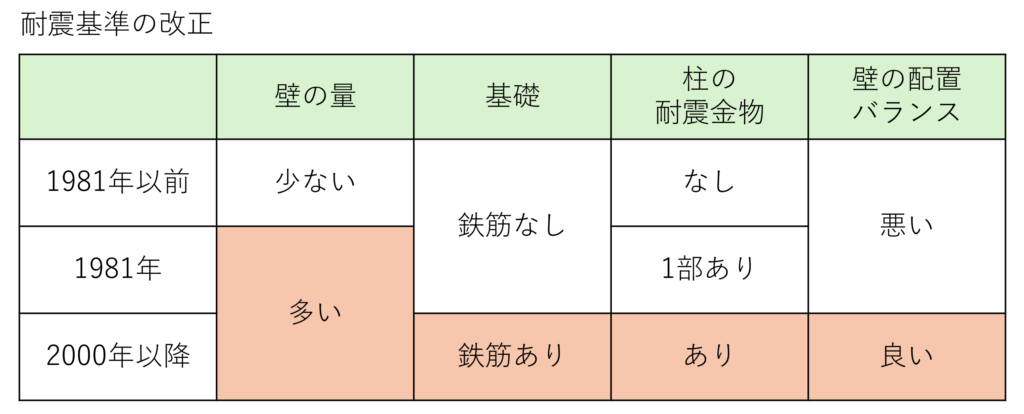

具体的には1981年、2000年の2回の法律の改正で大きく変わりました

したがって、建築時期により壁の量が変わる=地震に強い家か弱い家かの目安になります

1980年以前の建物は弱く、1981年以降の建物は強い可能性が高いと言えます

1981年以降の建物は壁の量が十分にあるので耐震補強は不要?

1995年の阪神淡路大震災で大破、倒壊の建物が多々ありました

1981年以降に建設された建物も被害にあいました

その調査結果をふまえて、2000年に法改正されています

2000年の法改正では壁の量は変わっていませんが、壁の作り方などが改正され、さらに強化が図られています

造る壁を強固なものにするため、釘の種類や間隔、接合金物の仕様が決められ、以前より厳格に規定されるようになりました

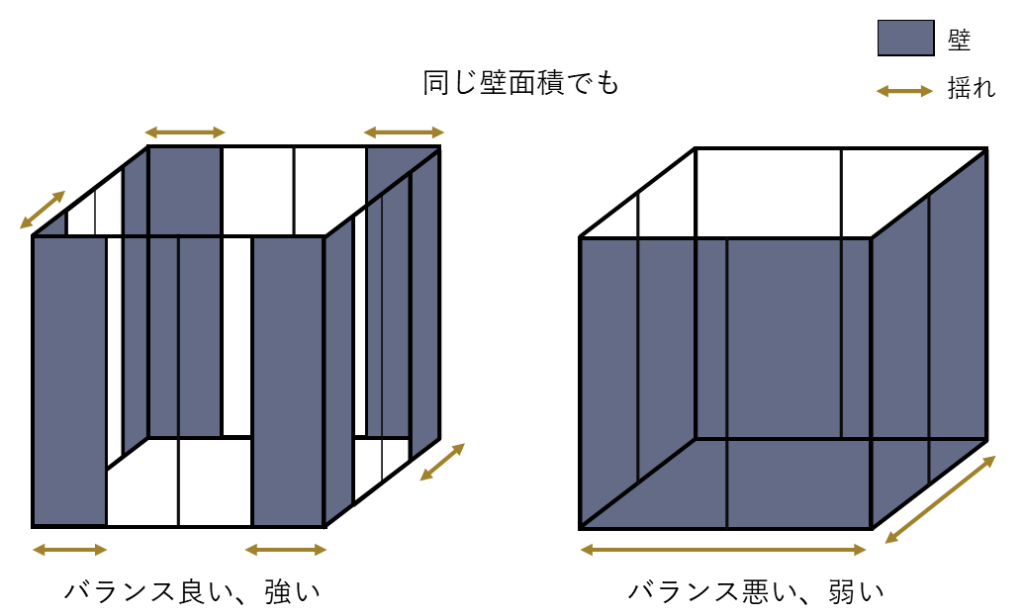

壁の量は同じでも1方向に固まっていると弱い部分ができるので、壁の配置バランスが新たに規定されました

また、基礎に鉄筋を入れることも規定されました

以前に年代別の強度等の詳細の記事を書いていますので、そちらの記事もご参考にしてください

一軒家の我が家は耐震補強は不要!?~耐震補強が必要な家、不要な家~

~1980年 < 1981年~1999年 < 2000年以降~

の順で強い家の可能性が高いです

法律の最低限の範囲で建てられた家の場合であり、実際には強い家もあります

したがって、1999年以前の建物は、強い壁を増やす、バランスよく配置し直す、柱梁土台を金物で固定して、壁材もルールに従った方法で強固に固定し直し、基礎を補強することにより地震に強い家になります

これが、耐震補強工事です

耐震工事の方法とは?

基本的な耐震壁を作る方法は簡単。しかしルールを守らないと…

壁の補強工事は具体的にどのような工事をするのでしょうか?

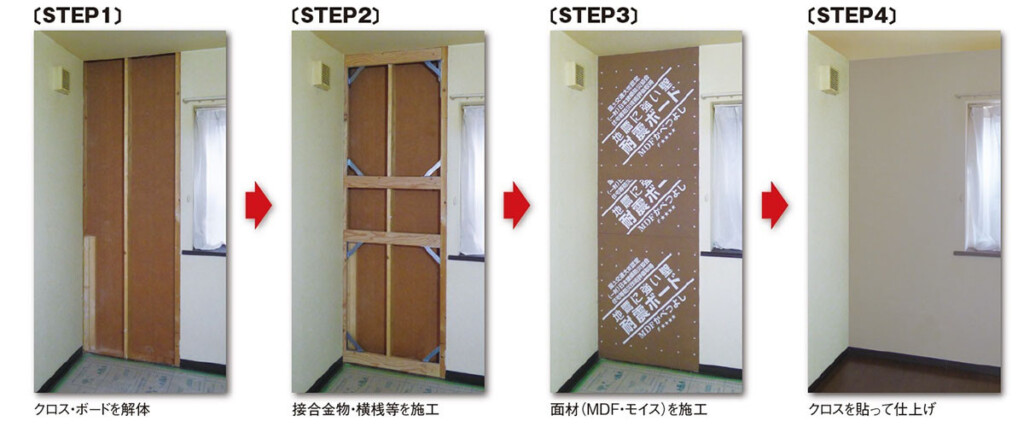

基本的な工事の方法を紹介します

両端の柱と土台と梁を一枚のパネル板でつないで強固なものにします

和室以外は柱は見えていないことが多く、土台や梁も普通の家は見えていないです

したがって、補強する壁をはがし、その壁の天井と床の約1m四角をめくります

そうすると、柱、床下の土台、天井裏の梁が露出します

次に柱、梁、土台、筋交いのつなぎ目部分を強固にするために、計算によって算出された適切な強度の耐震金物を設置します

そして、土台、両端の柱、梁まで約3mの継ぎ目のない1枚の板を張り付けてつなげ合わせ、1枚のパネルが出来上がります

これが耐力壁(耐震壁)になります

最後に壁は、壁紙など表面仕上げを張るための下地材を張り、床、天井を元に戻せば完成です

耐震強度計算により、筋交いという、下の土台と柱の角から対角線状に上の柱と梁の角まで斜め材を入れる場合もあります

お住まいの状況により、外壁側から行う場合もあります

壁は全体のバランスが大切

例えば「今回LDKだけリフォームするついでに、この部屋だけ耐震補強する」という工事はNGです

耐震設計せず、リフォームする部屋だけを適当に壁を強固にすると非常に揺れる家になってしまう場合もあります

耐震壁は、強すぎてもダメ、弱すぎてもダメです

この耐力壁を作るときの材料や筋交いを入れるかどうか、作る場所は設計計算をして、どこにどんな材料を使ってどんな金物で固定してなども決めなけば強度のバランスが悪くなり、耐震補強をやった意味がありません

バランスが悪いと、偏って強固に揺れないように固定した建物は、揺れるところ、揺れないところが出来てねじれが生じて破損してしまいます

全体的にバランスよく揺れる場合はねじれは生じにくいということです

補強金物も何でも良いというのではなくて、この壁に地震が起こったときにどれぐらいの力がかかるか計算に基づいて、決められた強度の金物を使われなければなりません

大規模リフォームをするなら、耐震補強をしなければ損!?

耐震補強をするには、基本的に床、壁、天井を解体して柱、梁、土台を露出させる必要があります

大規模な部屋のリフォームをする場合は、床や壁、天井も解体して作り直すことが多いので、耐震補強だけを見ると大層な工事ではなくなり、耐震補強目的だけのリフォームに比べ手間が減り、価格が下がります

耐震補強は、一緒に行う床や壁、天井の工事の方が時間と手間と費用が掛かるので、大規模リフォームの際は耐震補強の見積りもしてもらい見直してみましょう

耐震補強を主目的にする場合は、床と天井を解体しない方法もある

耐震だけを行い、できるだけ小規模な工事を行いたい場合は、床や天井をめくらない方法もあります

- 壁だけめくり、柱を露出させる

- 隣り合う柱と柱の間に4本横桟を入れる

- そして、柱、横桟を金物で強固に固定

- 柱、横桟上下に1枚のパネルを貼り繋ぎ合わせる。これを上中下3枚つくる

これで壁パネルが出来上がります

いろいろなメーカーがこのような部材を販売しております

必ずしも床や天井を解体する必要はありませんので、出来るだけ小規模で耐震補強を行う場合に採用される方法です

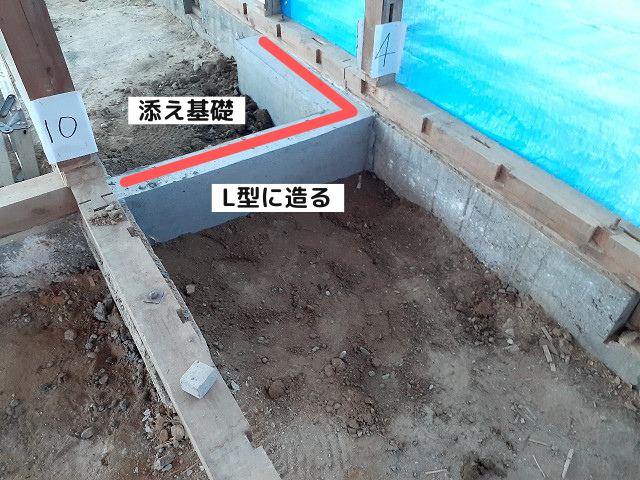

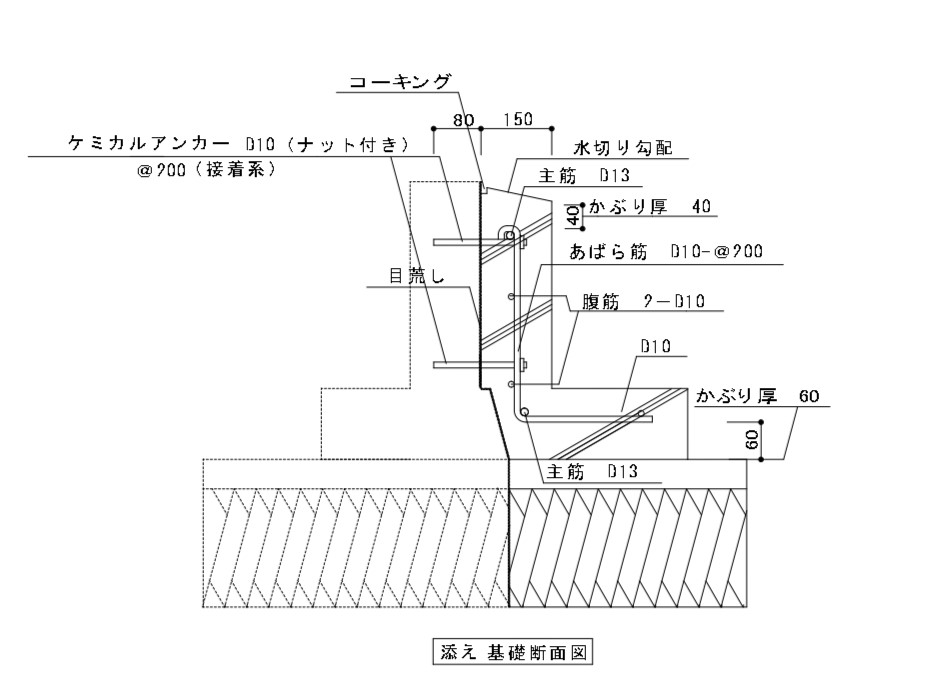

基礎の補強は骨折の添木!

基礎に鉄筋が入っていないとどうなるでしょう?

震度6強レベルの地震では基礎が折れることがあります

阪神淡路大震災での経験から、2000年改正の建築基準法で、基礎には決められた太さや間隔で鉄筋を入れることがルール付けされました

鉄筋が入っていない基礎の補強は、床をめくるのは必須になってきます

骨折してギプスが無い時代に添木をする感覚です

鉄筋が入っていない基礎に、鉄筋が入っている基礎を抱き合わせ固定します

上から見て、片面的にL型に添えます

理想はコの形に添える、そうすると折れにくい基礎に強化されます

全部する必要はなく、壁を強固にした部分で、壁の部分で地震時に力の非常にかかる箇所のみ補強をすれば良いです

建物の軽量化は耐震補強につながる

壁の補強、基礎の補強を行うのが耐震補強の基本なのですが、建物を軽くするという事も地震に強くする一つの方法です

2025年4月の法改正で、窓の重量や太陽光発電の重量も考慮して耐震壁の量を決定するように法律が改正されます

今では2重ガラスが当たり前になりましたが、3重ガラスなども登場し、また太陽光発電も新築で取り付けることが多くなったからです

重い建物の方が揺れるたびに建物自体に強い力がかかってしまいます

軽い建物は重い建物と比較して地震時にかかる力が小さいです

どのような建物が重く、どのような建物が軽いのでしょうか?

屋根の軽量化も耐震補強!

建物の最上部の屋根が重いと、よく揺れる家になってしまいます

焼き物の瓦でその下に土が入った瓦が一番重く、その次に土が入っていない瓦、次にスレートやセメントで作られた瓦、一番軽いのは金属の屋根です

したがって、金属屋根と土の乗った瓦とでは必要な強い壁量が違います

必要壁量は、

金属屋根 < 土の乗った瓦

となり、土の乗った重い屋根瓦がある建物は耐震補強壁を多く作る必要があります

築40年から50年経過すると瓦の葺き替え時期を迎えていることが多いので、そうしたときに、軽量な屋根材を選ぶことにより、地震に少しでも強くなります

壁の軽量化も耐震補強工事?

壁の種類もいくつかあります

- 壁の中に土が詰まっていて白セメントで仕上げた、しころ屋根の家や旧家の壁

- 壁の中は空洞で軽い断熱材が入ったモルタル(セメント)壁

- セメントと繊維を混ぜて作られた窯業系サイディング

- 金属製の金属サイディング

というのが木造の多い壁の材質です

比較すると、土が詰まった壁が非常に重い壁と言えます

次にモルタル(セメント)壁が重い壁

サイディングは軽い壁になります

全面的な改装の場合、壁をすべて落として柱だけのスケルトン状態にして壁を造り変える工事は、ご想像の通り費用がかなりかかります

したがって、耐震目的での壁の軽量化は現実的ではないですが、老朽化で改修する場合の壁の選択基準にはなります

ご自身でできる軽量化もある!

下記のような使い方をしているお住まいはよく揺れると言えます

- 屋根裏収納庫に重い物がたくさん詰まっている

- 2階に書棚部屋や荷物部屋があり、2階の重量が重い

このような場合は、可能であれば1階に重い物を下ろす、断捨離して減らすことにより、少しでも建物の重量を軽くすることができます

地震大国では耐震補強、家のメンテナンスが必須

能登半島の地震では、耐震補強している建物、していない建物で、被害状況が大きく異なっているという実証結果が報告されています

能登半島の地震被害状況

<ポイント>

・補強した1981年以前の建物38棟は「倒壊・崩壊」しなかった

倒壊0棟、大破3棟、軽微小破中破は22棟、無被害13棟

→補強したことで旧耐震全体よりも明らかに被害が少ない

・1981-2000年住宅の16.9%が「倒壊・崩落」・「大破」の被害

無被害は26.5%、「軽微・小破・中破」は56.6%

→「倒壊・崩落」・「大破」の割合は熊本地震とほぼ同じ、1981-2000年の建物も耐震診断と補強が必要といえる

・劣化の有無で被害に大きな差

劣化ありの1981-2000年住宅は50%が「倒壊」・「大破」

しかし、劣化無しの1981-2000年住宅は15%しか「倒壊」・「大破」していない

→35ポイントもの違いがある、お住まいの外壁塗装・屋根塗装や点検修繕、白アリ対策などのメンテナンスが重要といえる

・瓦屋根の住宅は、瓦屋根でない住宅よりも被害が大きい

・液状化や地盤の変状による住宅被害の差は少ない

全数調査結果は熊本地震でも実施されており、今回能登半島地震の中間とりまとめが公表されました

市区町村別でも集計されていることからも、被害エリアが広範囲な震災であったことがわかります

今回の特徴は補強した住宅が震災に耐えたということです

今後補強内容や被害状況の詳細な調査が実施されるということですが、やはり古い建物でも補強することで倒壊被害を防ぐことができるといえるのではないでしょうか

また、劣化の有無による住宅被害の差が大きいことに驚かされました

つまり、お客様の日頃のメンテナンスが重要であり、これは2000年以降の住宅についても同様だと言えるでしょう

詳細はぜひ原文でご確認ください

国総研 令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会

中間とりまとめ(令和6年11月)

住宅の耐震強度の大切さを今一度考えてみましょう

耐震補強の工程

- 耐震補強診断をして、現在の建物の強度を見る

- 補強設計をしてバランスよく補強する壁を決める

- 壁を補強をする

- 基礎の補強をする

- 屋根、壁を軽い材料に替える

耐震補強はこれらの中から必要な補強を選択し、必要な事だけを行います

過去のお客様の耐震補強のご依頼は、下記のパターンがありました

- 少しでも軽量化のため、屋根瓦を軽い物に交換のみを行った

- 耐震補強が主目的なので出来るだけ安い方法で床、天井を壊さず行った

- 耐震補強を含めた全面改装を行った

- 1階大規模リフォームに耐震補強も加えて行った

- 耐震強度1.0倍”一応倒壊しない”には到達しないが、間取りや予算の都合で耐震強度0.1倍の家を0.7倍まで強化した

- 高額な補助金は耐震補強工事を行わなければもらえないので耐震補強工事を含めて、合計200万円の補助金を使用し行った

ご依頼に基づいて、このような耐震工事を行ってまいりました

皆様のご家族構成、ご予算、いつまで住む家かなど、条件が異なります

業者にあなた自身の考え、情報を出来るだけお伝えして計画してもらうのが良いかと思います

その他、耐震補強について下記のブログ記事も参考にしてください

一軒家の我が家は耐震補強は不要!?~耐震補強が必要な家、不要な家~